Ein Kommentar mit Blick auf Taxi, Mietwagen und Bayern.

Zwischen Prävention und Provokation

Ein klares Statement sei vorangestellt: Geschwindigkeitsmessstellen sind ohne jeden Zweifel sinnvoll, richtig und wichtig. Sie helfen die Verkehrssicherheit zu erhöhen und veranlassen Fahrzeugführer, sich an das jeweilige Tempolimit zu halten.

Eine „Geschwindigkeitsüberwachungsanlage mit Radartechnik“, so der amtliche Terminus, reduziert Verkehrsunfälle, verringert die Folgen von Verkehrsunfällen und bewahrt Leben. Schwächere Verkehrsteilnehmer – wie beispielsweise Fußgänger oder Fahrradfahrer – werden effektiv geschützt.

Blitzer sind für die einen ein notwendiges Mittel zur Verkehrssicherheit, für die anderen allerdings ein Ärgernis, das eher den Eindruck erweckt, den Bürger zu gängeln und die Kommunen finanziell zu sanieren. Gerade Berufskraftfahrer wie Taxifahrer, die täglich viele Kilometer zurücklegen, geraten häufig ins Fadenkreuz der mobilen und stationären Radarkontrollen. Besonders im Flächenland Bayern, einem Bundesland mit hoher Kontrolldichte, entfacht sich immer wieder eine Debatte: Dienen Blitzer der Verkehrssicherheit oder doch eher dem ökonomischen Interesse der Kommune.

1. Die rechtliche Grundlage: Was dürfen Blitzer überhaupt?

Blitzer und Radarfallen sind in Deutschland grundsätzlich durch die Straßenverkehrsordnung (StVO) legitimiert. Gemäß § 3 StVO gilt: Wer fährt, muss ständig die Geschwindigkeit den Verkehrs-, Straßen- und Wetterverhältnissen anpassen. Für die Einhaltung dieser Vorschrift sind stationäre, mobile und semistationäre Geschwindigkeitskontrollen grundsätzlich erlaubt und sicher auch geboten.

Doch es gibt Grenzen: Messgeräte müssen geeicht, das Bedienpersonal geschult sein und die Standorte dürfen nicht willkürlich gewählt werden. Das Bundesverfassungsgericht entschied im Jahr 2020 in einem bayerischen Rechtstreit (Az. 2 BvR 1616/18), dass bei Geschwindigkeitsmessungen die vollständige Rohmessdaten gespeichert werden müssen, um eine gerichtliche Überprüfung der Kontroll- und Messsituation im Nachgang zu ermöglichen. In manchen Bundesländern – darunter auch in Bayern – erfolgt nicht selten eine Löschung dieser Daten nach der Messung, was für viel Kritik sorgte.

2. Bayern – Land der Radarkontrollen?

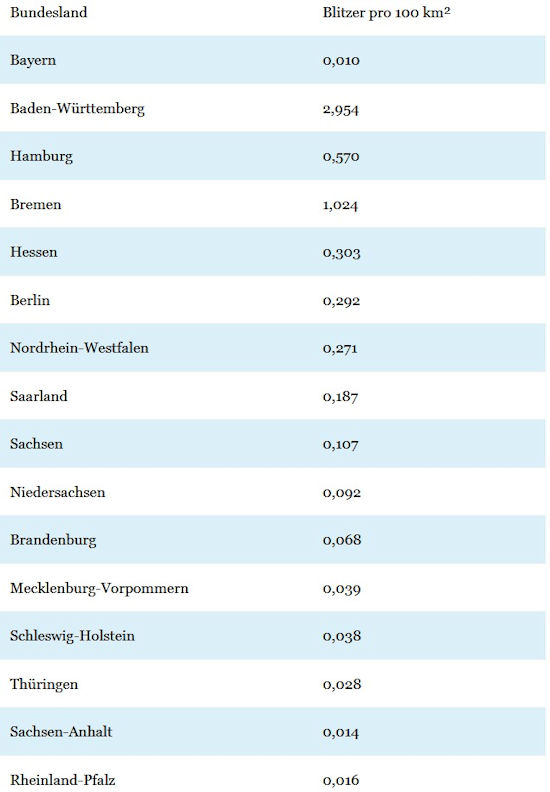

Bayern hat im bundesweiten Vergleich die niedrigste Blitzerdichte (Siehe Grafik).

Mit nur 74 festen Blitzern auf einer Fläche von 70.550 km² ergibt sich eine Dichte von 0,01 Blitzer pro 100 km².

Das ist der niedrigste Wert unter allen deutschen Bundesländern, obwohl Bayern das flächenmäßig größte Bundesland ist.

Dabei zeigt ein Blick auf die Städte eine klare Tendenz: die großen bayerischen Metropolen München, Nürnberg und Augsburg betreiben ein dichtes Netz von stationären Blitzern, während der ländlich strukturierte Raum überwiegend durch semistationäre Anlagen überwacht wird.

Es existiert allerdings keine spezifische Statistik, jedenfalls nicht öffentlich zugängig, die die genaue Anzahl der Geschwindigkeitsverstöße in Bayern für einen bestimmten Zeitraum oder in bestimmten Geodatenbereichen veröffentlicht.

3. Taxi- und Mietwagenfahrer im Fadenkreuz – Berufsrisiko Radarfalle

In der Personenbeförderung stellen Blitzer nicht nur ein lästiges Ärgernis und ein wirtschaftliches Problem dar (inzwischen sind Geschwindigkeitsverstöße richtig teuer geworden), sondern sind als eine Art von Berufsrisiko einzustufen. Ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit kann nicht nur zu einem Bußgeld, sondern auch zu Punkten in Flensburg oder gar einem mehrmonatigen Fahrverbot führen – eine ernstzunehmende arbeitsrechtliche und möglicherweise auch existenzielle Bedrohung.

Zahlen und Fakten

Laut dem Bayerischen Landesverband des Verkehrsgewerbes (BLV) wurde im Jahr 2023 jeder dritte Taxifahrer in Bayern mindestens einmal geblitzt. Etwa 12 % aller Verstöße führten zu einem Punkt in Flensburg, 2 % endeten mit einem temporären Fahrverbot.

Ein weiteres Problem: Navigationssysteme und Apps warnen zwar häufig vor fest installierten Blitzern, doch mobile Kontrollstellen sind für die Fahrer kaum vorhersehbar und auch bei „Blitzer.de“ und anderen Portalen nicht immer vorhanden. Verschärfend kommt hinzu, dass das Fahrpersonal im Personenbeförderungsgewerbe unter hohem Zeitdruck arbeitet. Der Kunde erwartet zurecht Pünktlichkeit, ist selbst im Stress oder in Eile oder hat das Taxi „last-minute“ gebucht. Eine sehr nachteilige Kombination, die den Taxi-Fahrer unter Druck setzt und nicht selten zur Versuchung führt, das Tempolimit zu überschreiten. Was man besser nicht tun sollte.

4. Einnahmequelle oder Sicherheitsfaktor? Der Vorwurf der Abzocke.

Die Diskussion um Blitzer als „Einnahmequelle“ ist nicht neu. Kritiker werfen den Behörden vor, weniger die Sicherheit, sondern vielmehr finanzielle Interessen im Blick zu haben.

Beispiel München: Die Stadt München nahm laut einem Bericht des Kommunalen Prüfungsverbands im Jahr 2023 rund 28 Millionen Euro durch Geschwindigkeits- und Rotlichtverstöße ein. Dabei wurden rund 1,7 Millionen Verstöße registriert – ein Anstieg von 8 % im Vergleich zum Vorjahr.

Einige Standorte, etwa die Radarfalle in der Tegernseer Landstraße, wurden auffällig oft ausgelöst. Laut einer internen Auswertung der Stadt entfielen auf diesen einen Standort allein über 47.000 (!) registrierte Verstöße.

Wenn eine Geschwindigkeitsmessanlage an derselben Stelle in einem Jahr zehntausende Male auslöst, stellt sich doch die Frage:

Liegt es wirklich nur an der ordnungswidrigen Einstellung der Fahrer oder ist hier die vorgegebene Geschwindigkeitsbegrenzung schlicht und ergreifend realitätsfern?

so ein langjähriger Münchener Taxi-Fahrer, der es eigentlich wissen sollte.

5. Gerichtsurteile rund um Blitzer – Präzedenzfälle aus Bayern

Einige Urteile der letzten Jahre haben das Thema „Tempolimit und Radarkontrolle“ neu beleuchtet und nicht nur in Bayern für Aufmerksamkeit gesorgt. Hier eine kleine Auswahl von Urteilen zu Radarmessungen bei Geschwindigkeitsüberschreitungen (Bayern 2023–2025):

- BayObLG, Beschluss v. 06.09.2023 – 202 ObOWi 910/23

Kernaussage/Leitsatz: Das Gericht betont, dass bei einer Autobahn-Geschwindigkeitsüberschreitung stets zu berücksichtigen ist, ob der Fahrer das begrenzende Verkehrszeichen (z.B. Schilder vor einer Baustelle) übersehen haben könnte. Liegen dafür Anhaltspunkte vor oder macht der Betroffene dies geltend, muss der Tatrichter eindeutig feststellen, dass der Fahrer die Geschwindigkeitsbegrenzung kannte und bewusst ignoriert oder zumindest billigend in Kauf genommen hat. Andernfalls fehlen die erforderlichen Feststellungen für einen Vorsatz.

Relevanz für die Praxis: Das Urteil weist darauf hin, dass bei Radarkontrollen die Wahrnehmbarkeit von Verkehrsschildern (etwa mehrfache Sperrschilder) kritisch zu prüfen ist. Bei groben Tempoüberschreitungen muss das Gericht in der Urteilsbegründung klar darlegen, warum eine bewusste Missachtung vorliegt. Fehlende oder widersprüchliche Feststellungen können sonst zur Aufhebung des Urteils führen. Damit werden Maßstäbe für die Beweiswürdigung und die Abgrenzung von Vorsatz und Fahrlässigkeit bei Radar-Messungen konkretisiert.

Fundstelle: Darin abgedruckt etwa in DAR 2023, 711 (auch BeckRS 2023, 25870)

- BayObLG, Beschluss v. 01.03.2024 – 201 ObOWi 110/24

Kernaussage/Leitsatz: Bei einer Blitzermessung mit dem Lasermessgerät PoliScan FM1 ist die Einhaltung der technischen Vorgaben (laut Bedienungsanleitung) entscheidend für das standardisierte Messverfahren. Das BayObLG stellt fest, dass selbst bei Mängeln im Messprotokoll – etwa fehlenden Angaben zu Geräteneinstellungen – weiterhin von einem standardisierten Verfahren ausgegangen werden kann, sofern die Möglichkeit einer fehlerhaften Messung ausgeschlossen ist. In Leitsatzform wird ergänzt, dass die Verwertbarkeit der Messergebnisse eines als standardisiert anerkannten Verfahrens nicht von einer nachträglichen Plausibilisierung oder Datenprüfung abhängig ist.

Relevanz für die Praxis: Dieses Urteil stärkt die Verwertbarkeit standardisierter Geschwindigkeitsmessungen auch bei kleineren Dokumentationsfehlern. Für Bußgeldrichter bedeutet es: Solange das Gerät vorschriftsgemäß aufgestellt und betrieben wurde, führt ein unvollständiges Protokoll nicht automatisch zur Unverwertbarkeit der Messung. Prüfungen müssen sich darauf konzentrieren, ob tatsächlich eine fehlerhafte Messung möglich war. Die Entscheidung baut auf vorheriger Rechtsprechung auf und sichert die Reproduzierbarkeit technischer Messverfahren trotz formaler Mängel.

Fundstelle: NStZ 2025, 254; BeckRS 2024, 11426.

- BayObLG, Beschluss v. 25.03.2024 – 202 ObOWi 86/24

Kernaussage/Leitsatz: In einem Fall einer Autobahnmessung mit dem Video-Nachfahrsystem „ProViDa 2000 Modular“ hält das Gericht fest, dass dieses Messverfahren grundsätzlich standardisiert ist. Daher ist nur ein zusätzlicher Sachverständigengutachter erforderlich, wenn konkrete Anhaltspunkte für eine fehlerhafte Messung vorliegen. Außerdem muss das Tatgericht im Urteil präzise darlegen, warum und zu welchen Beweisfragen ein Gutachten eingeholt wurde. Ebenfalls wird klargestellt, dass eine Bezugnahme auf Rohvideoaufzeichnungen (z.B. gespeicherte Videodateien) in den Urteilsgründen unzulässig ist; solche Aufnahmen gelten nicht als unmittelbare „Abbildungen“ im Sinne von § 267 StPO.

Relevanz für die Praxis: Die Entscheidung erhöht die Anforderungen an Urteilsgründe und Beweiswürdigung bei Radarkontrollen mit Videotechnik. Gerichte müssen in Verkehrsverstößen genau ausführen, wie die Messung durchgeführt wurde und warum sie ggf. einen Gutachter herangezogen haben. Es reicht nicht aus, nur auf eine gespeicherte Videoaufnahme zu verweisen – alle wesentlichen Anknüpfungstatsachen müssen schriftlich im Urteil wiedergegeben sein. Das Urteil sichert zudem den Grundsatz, dass standardisierte Messverfahren bei fehlenden Ausnahmegründen nicht grundlos angezweifelt werden dürfen.

Fundstelle: DAR 2024, 456 (vgl. BeckRS 2024, 19980).

- BayObLG, Beschluss v. 03.02.2025 – 201 ObOWi 22/25

Kernaussage/Leitsatz: Das BayObLG klärt, dass bei einer Geschwindigkeitsmessung durch Verfolgung („Nachfahren“) die maßgebliche Tatzeit und damit der Tatort vor allem durch das Fahrverhalten unmittelbar vor dem Anhalten bestimmt werden. Exakte Zeitangaben und die genaue Stelle spielen eine untergeordnete Rolle. Weiter heißt es, dass im standardisierten Messverfahren der technisch berücksichtigte Toleranzwert bei einer rechnerisch ermittelten Zwischenzahl stets auf den nächsthöheren Ganzzahlwert aufzurunden ist.

Relevanz für die Praxis: Diese Entscheidung gibt wichtige Anhaltspunkte zur Prozessführung und zur Toleranzberechnung. Sie bestätigt, dass mehrere Geschwindigkeitsverstöße in unmittelbarer Folge als einheitlicher Vorgang gewertet werden können, solange keine zwischenzeitlichen Verkehrshaltungen vorliegen. Außerdem stellt sie klar, dass bei der Toleranzgrenze (z.B. 55,1 km/h) immer aufrundend zu verfahren ist, was zu geringeren messprotokollarischen Überschreitungen führt (hier 50 statt 55 km/h). Diese Vorgaben beeinflussen direkt die Bußgeldbemessung und Fahrverbotsdauer.

Fundstelle: LSK 2025, 2923; NStZ-RR 2025, 221.

- BayObLG, Beschluss v. 17.02.2025 – 201 ObOWi 26/25

Kernaussage/Leitsatz: Das Gericht hebt hervor, dass bei einer Autobahn-Geschwindigkeitsmessung im Baustellenbereich – wo Schilderketten in mehreren Stufen eine Temporeduktion anzeigen – nur dann zu prüfen ist, ob der Fahrer die Schilderreihe übersehen haben könnte, wenn konkrete Anhaltspunkte vorliegen (beispielsweise ein entsprechender Einwand des Betroffenen). Liegen keine Anhaltspunkte vor, kann das Gericht davon ausgehen, dass der Fahrer die Beschilderung erkannt hat. (Nebenbei wird angemerkt, dass die Unterschrift des Richters auch bei leicht undeutlicher Form ausreichend ist, solange die Autorenschaft klar ist.)

Relevanz für die Praxis: Dieses Urteil ist für die Praxis bedeutsam, weil es die Anforderungen an die Urteilsbegründung in Fällen mit sogenannten „Geschwindigkeitstrichtern“ konkretisiert. Ist der Betroffene mit dem Argument aufgeführt, dass er aufgrund mehrerer aufgestellter Schilder die Reduzierung übersehen habe, muss das Gericht dies nachvollziehbar behandeln. Damit beeinflusst es die Beweiswürdigung solcher Messfälle: Ohne stichhaltige Einwände des Betroffenen sind detaillierte Ausführungen zum Wahrnehmungsvermögen der Beschilderung nicht zwingend notwendig.

Fundstelle: BeckRS 2025, 2872.

6. Technologische Entwicklung: Mehr Kontrolle aber weniger Transparenz?

Die Technik hinter modernen Blitzern wird immer ausgefeilter: Geräte wie TraffiStar S350 oder PoliScan Speed arbeiten mit Lasertechnologie und werten tausende Fahrzeuge pro Tag vollautomatisch im „Massen-Mess-Verfahren“ aus. Doch genau diese Automatisierung sorgt für neue Rechtsfragen und Klärungsbedarf: Was passiert, wenn fehlerhafte Algorithmen zu falschen Messungen führen? Welche Rolle spielt der Datenschutz bei der Bildverarbeitung und Nummernschilderkennung? Kritiker fordern mehr Transparenz und unabhängige Kontrollen – vor allem, wenn derartige Technik über das Einkommen ganzer Berufsgruppen entscheidet.

7. Lösungsansätze und Forderungen

Im Taxi- und Mietwagengewerbe wächst – zurecht – die Forderung nach praxisnahen Regelungen und transparenten Messaktivitäten:

- Verhältnismäßige Tempolimits: An vielen relevanten Stellen in bayerischen Städten und Gemeinden sollen Verkehrsführungen und Tempolimits auf Sinnhaftigkeit und insbesondere unter dem Gesichtspunkt „Beitrag zur Verkehrssicherheit“ überprüft werden, etwa in Kurvenbereichen, an Baustellen oder an Ortseingängen.

- Warnsysteme: Berufsverbände fordern eine rechtliche Zulassung von Echtzeit-Blitzerwarnungen auch für Berufskraftfahrer, ähnlich wie in anderen EU-Ländern.

- Punktesystem mit Ermessensspielraum: Temporäre Erleichterungen bei kleineren Geschwindigkeitsverstößen für Berufskraftfahrer – ein „gelber Punkt“, bevor das Fahrverbot greift.

- Unabhängige Kontrolle der Messgeräte: Aktuell kontrollieren häufig dieselben Behörden die Messgeräte, die auch von den vereinnahmten Bußgeldern profitieren. Hier fordert der Deutsche Verkehrsgerichtstag – im Rahmen einer Compliance-Betrachtung – eine Trennung von Technik und Verwaltung.

Fazit: Notwendiges Übel oder Fehlgeleitete Praxis?

Blitzer und Radarkontrollen haben zweifelsohne ihre Berechtigung – sie retten Leben, senken Unfallzahlen und sorgen insgesamt für Disziplin im Straßenverkehr. Aber insbesondere in Bayern zeigt sich, dass ihr Einsatz und die konkrete Messsituation nicht immer als fair und angemessen empfunden wird. Für Berufsfahrer in der Personenbeförderung sind Blitzer mehr als nur ärgerlich – sie sind ein Risiko für den Lebensunterhalt. Die Vielzahl an juristischen Auseinandersetzungen, die hohen Einnahmen der Kommunen und die technologische Komplexität werfen Fragen auf, die nach politischen Antworten verlangen.

Blitzer und Radarfallen – zwischen Verkehrssicherheit und Abzocke. Die Verkehrspolitik setzt auf Vertrauen, gegenseitige Rücksichtnahme und Verhältnismäßigkeit. Geschwindigkeitsüberwachungsanlage mit Radartechnik liegen im Interesse aller, nicht zuletzt derer, die den Großteil ihrer Zeit auf Bayerns Straßen verbringen und die Daseinsvorsorge unserer Bevölkerung sicherstellen.

Sie sind allerdings wohlüberlegt einzusetzen und situativ anzupassen, ein Mess-Overkill ist nicht zielführend.

Links & Dokumente in diesem Artikel

- Link „Tempolimit“

https://www.allianzdirect.de/kfz-versicherung/tempolimit-statistik-deutschland/ - Link „Löschung der Daten“

https://www.lto.de/recht/nachrichten/n/1-ss-112-24-olg-saarland-rechtsfrage-bgh-rohmessdaten-geschwindigkeitsueberschreitung-blitzer

- Link „(Az. 2 BvR 1616/18)“

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Downloads/DE/2020/11/rk20201112_2bvr161618.pdf

- Link „Blitzer.de“

https://www.blitzer.de/

- Link „PoliScan Speed“

https://www.vitronic.com/de-de/verkehrstechnik/geschwindigkeitsueberwachung

- Link „TraffiStar S350“

https://www.jenoptik.de/produkte/verkehrssicherheit/geschwindigkeitsueberwachung/stationaere-geschwindigkeitsueberwachung

- Link: „richtig teuer geworden“

https://www.adac.de/verkehr/recht/bussgeld-punkte/blitzer-kosten/